La nascita delle placchette rinascimentali e la loro interpretazione nella collezione di sculture di Berlino.

di Mike Riddick

Versione italiana a cura di Alessandro Ubertazzi.

Settembre 2021.

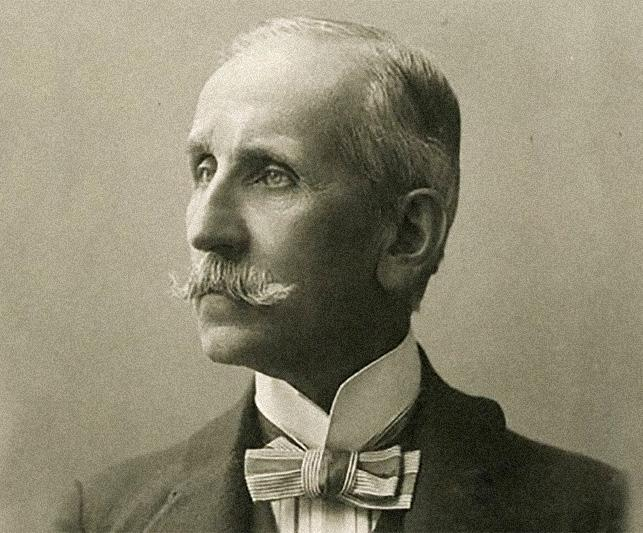

Durante la robusta tendenza alle acquisizioni museali, che si sviluppó al volgere del ventesimo secolo, Wilhelm von Bode (fig. 01) rappresentó, per conto di Berlino, la piú esplicita espressione del fascino che l’Europa subiva per il patrimonio artistico italiano.

In competizione, a livello regionale, con le collezioni stellari di Monaco e Dresda e in competizione, a livello internazionale, con Londra e Parigi, Bode trasformò Berlino in un importante centro accademico e culturale dedicato alla scultura rinascimentale.

Lo studio pionieristico di Bode sulle placchette rinascimentali iniziò nel periodo in cui tale settore si affermava come categoria della storia dell’arte: peraltro, egli ci lascia l’impressione di aver compreso il valore dell’acquisizione di quei piccoli rilievi, forse con l’aspettativa che, per lo studio regolare, avrebbe consentito di ottenere un quadro più ampio sulle loro origini, sul loro scopo, contesto e ruolo, nella piú ampio panorama dei bronzi rinascimentali.

L’efficacia di Bode nell’identificare opere importanti consentí a questo studioso di porsi al servizio di altri collezionisti e istituzioni, incoraggiando l’acquisizione di placchette accanto a opere d’arte più significative (1). In particolare, Bode mostró un’esplicita propensione a individuare opere legate alla maniera del genio artistico che stimava di più: Donatello.

Durante il mandato di Bode, il ritmo compulsivo delle acquisizioni museali fu accompagnato da un altrettanto efficace approfondimento della loro conoscenza. A Berlino l’enfasi sulle acquisizioni concernenti l’ambito di Donatello divenne il catalizzatore che rese quella cittá un luogo di studio sulla vicenda artistica di quell’Autore.

Un esempio dell’acuto intuito di Bode si riscontra a proposito della “Madonna degli Orlandini” (Inv. 55), inizialmente considerata da Bode come un’opera di Donatello, poi derubricata in seguito all’acquisizione della più magistrale “Madonna dei Pazzi” (Inv. 51) (2). L’allenamento dell’occhio e l’escalation dello sviluppo analitico nell’affrontare il tema delle placchette furono lenti, mentre le acquisizioni degne di nota assumevano una maggiore priorità. E’ cosí che molte placchette sono state inizialmente attribuite genericamente a Donatello o alla sua scuola senza una chiara distinzione sulle loro differenze o sul fatto che i loro autori fossero potenzialmente diversi.

A proposito di una placchetta che rappresenta “Putti che giocano” (Inv. 1024) (fig. 02), nel 1884 Bode l’attribuí a Donatello sulla base del suo supporto e dell’iconografia (3). Tuttavia, due anni dopo, una successiva valutazione di Émile Molinier assegnò quel rilievo alla scuola di Donatello (4). Peraltro, i contemporanei di Bode (Paul Schubring e Osvald Sirén) (5 e 6) mantennero l’attribuzione a Donatello mentre altri, come Leo Planiscig, collegarono il rilievo all’ambito Venezia (7). Ernst Bange osservò in seguito che la placchetta prendeva in prestito le sue figure di putti da due frammenti appartenenti al “Trono di Saturno” (8), un marmo classico un tempo situato nella Chiesa di San Vitale a Ravenna e documentato nelle collezioni di scultura veneziana dal XIV secolo (9). Nei decenni successivi, John Pope-Hennessey rafforzò l’ipotesi che il rilievo avesse probabili origini veneziane (10) e ora esso è stato sensibilmente allontanato dall’associazione con Donatello mentre è stato recentemente assegnato a un anonimo artista del Nord Italia, attivo durante il terzo quarto del XV secolo (11 e 12).

L’evoluzione degli studi che riguardano le placchette affini di un “Satiro con coppa e tirso” (Inv. 942) (13) e di una “Baccante che si stringe il seno e tiene un Rhyton” (Inv. 943) (fig. 03) (14) ricavate dal rovescio dello “Specchio Martelli” (15) costituisce un altro esempio dello sviluppo del pensiero degli intenditori.

Inizialmente annunciato da Bode come un capolavoro di Donatello (16), da allora lo specchio e le placchette derivate hanno infatti avuto una certa varietà di attribuzioni. L’attribuzione dello “Specchio Martelli” a Donatello fu mantenuta da Bode nonostante il contemporaneo disinteresse di Eugène Müntz per quella attribuzione (17 e 18).

L’iniziale attribuzione di Bode a Donatello fu debolmente seguita anche da altri (19) mentre studiosi di placchette come Planiscig, nel 1924 proposero un autore alternativo (20); quello stesso anno, Eric Maclagan lo considerò troppo tardivo perché fosse di Donatello, sebbene influenzato da lui (21). Verso la metà del XX secolo l’attribuzione a Donatello ebbe sempre meno peso e cosí fu accolta la tesi di Pope-Hennessey circa un’origine mantovana: questo portò poi all’attuale attribuzione a un anonimo “Maestro dello Specchio Martelli”, ritenuto attivo a Mantova nell’ultimo quarto del XV secolo (22).

La maggior parte delle placchette berlinesi ritenute di ambito donatelliano furono acquistate da Bode nel 1880 prevalentemente da un lotto di più di cento placchette cedute dal mercante d’arte fiorentino Stefano Bardini (fig. 04). Altre sono state acquistate negli anni precedenti alla stesura del fondamentale catalogo che Bode pubblicò nel 1904 sulle placchette e sui bronzi italiani (23). In realtá, Bardini, uno dei principali mercanti della sua epoca, ha sicuramente stimolato il gusto di Bode per la scultura italiana e forse ha anche incoraggiato il suo interesse per le placchette, dato che quell’antiquario le conosceva bene per via della sua attivitá di collezionista e commerciante in questo settore (24).

Il gruppo iniziale acquistato dal museo di Berlino nel 1880 è stato il primo a ricevere attenzioni scientifiche e molte di quelle placchette godettero di una pubblicazione precedente a “Les Plaquettes” di Émile Molinier, una voluminosa indagine del 1886 che accreditava il genere della placchetta come una specifica categoria storica dell’arte.

Molte delle acquisizioni di Bode riguardano piccoli rilievi in metallo come forma d’arte emergente nel Quattrocento, in particolare come oggetti di devozione. Due acquisti di Bardini comprendono una placchetta che rappresenta la “Vergine col Bambino” (Inv. 1028) (fig. 05) (25), purtroppo perduta dal 1945, e una pace che rappresenta la “Vergine col Bambino” entro una nicchia (Inv. 1034) (fig. 07) (26), anch’essa considerata perduta ma recentemente riscoperta a Mosca nel Museo Pushkin (27).

La sperimentazione fiorentina di piccoli rilievi in bronzo da parte di Donatello è parallela alle prime sperimentazioni di Filarete a Roma in questo stesso settore.

Gli esemplari del “Trionfo di Cesare su Re Giuba” (28) di Filarete o la sua pace raffigurante “S. Stefano di Linari” (29), sono entrambi databili agli anni 1430, un periodo in cui Donatello e i suoi collaboratori potrebbero aver iniziato a produrre rilievi autonomi, indicando che la propensione al formato del piccolo rilievo in metallo non è stata necessariamente l’invenzione di un singolo scultore ma piuttosto il risultato del clima culturale e delle richieste rivolte agli scultori di quel periodo (30).

La prima produzione fiorentina di Donatello è di tipo religioso e soddisfa cosí il bisogno spirituale e sociale di oggetti devozionali privati.

Inizialmente, Bode ha suggerito che Donatello potesse essere l’autore della prima “Vergine col Bambino” (fig. 05) (31), mentre Molinier l’ha nuovamente rinviata a un’attribuzione della scuola di Donatello (32).

Gli studiosi concordano comunque ampiamente sul fatto che la placchette si ispira a un prototipo in scala ridotta perduto, concepito da Donatello intorno al 1425-27 (33). Un

esemplare in stucco, calco di una placchetta, la cui policromia è attribuita a Paolo Schiavo intorno al 1435-40 (fig. 06) (34), suggerisce che il rilievo rappresenti una delle prime placchette devozionali del Rinascimento, databile intorno al 1425-35.

Nello stesso modo, la “Vergine col Bambino” entro una nicchia (fig. 07), datata intorno al 1430, è stata variamente attribuita a Donatello (35) o a un artista appartenente alla sua immediata cerchia (36). Alcuni la ritengono concepita direttamente nella sua piccola scala, mentre altri la considerano la versione ridotta di un prototipo più grande perduto. Douglas Lewis nota che essa impiega l’invenzione di Donatello della tecnica del rilievo stiacciato (scultura in bassorilievo) che istituiva una nuova forma seriale di scultura in metallo, un’alternativa alle riproduzioni in stucco, terracotta e cartapesta di quel periodo (37).

Più recentemente, su basi stilistiche, il presente Autore ha proposto una datazione più tarda del rilievo (circa 1440-54), come opera di Michele di Giovanni da Fiesole sotto l’influenza o l’assistenza dei collaboratori di Donatello: Michelozzo e Maso di Bartolomeo (38).

Un terzo rilievo ben diffuso che riguarda lo stesso soggetto è una placchetta che rappresenta la “Vergine col Bambino” tra due candelabri (Inv. 1031) (fig. 08). Bode sembra aver attribuito per primo questo rilievo a Bartolomeo Bellano, collaboratore di Donatello, sulla base delle caratteristiche del “Cristo bambino” (39); tuttavia, il catalogo che ha pubblicato nel 1904 lo attribuisce inspiegabilmente a Giovanni da Pisa (40). Il cambiamento di opinione effettuato da Bode potrebbe essere dovuto all’acquisizione di una terracotta che rappresenta la “Vergine col Bambino” (Inv. 2949) (fig. 09) nel 1902 da parte del Museo: in essa, il rilievo che rappresenta un simile tenero abbraccio tra Madre e Bambino assomiglia al gruppo posto fra i due candelabri. All’epoca dell’acquisizione della terracotta, Bode notò infatti la sua somiglianza con la Pala dell’Altare maggiore della Cappella Ovetari nella chiesa degli Eremitani a Padova, che è stata a lungo attribuita a Giovanni da Pisa fin dal XVI secolo (41).

Tra i contemporanei di Bode, Molinier suggerì che la placchetta fosse opera di una non identificata bottega padovana influenzata da Donatello (42) mentre Planiscig suggerì che fosse opera della bottega padovana di Donatello (43). Seymour de Ricci ipotizzò per essa un allievo di Donatello (44) mentre Charles Fortnum sembra averla inspiegabilmente attribuita a Cristoforo di Geremia con una data precedente (45). Maclagan si discosta da un’associazione padovana, tracciando invece un paragone con le copie del rilievo senese della “Madonna Piccolomini” di Donatello, presumibilmente perduto, della fine degli anni 1450 (46 e 47).

Due opere in maiolica realizzate a Gubbio, intorno al 1430-40, riproducono il motivo della placchetta e suggeriscono, pertanto, un’origine precedente (48).

A causa della sua rarità, l’effigie di “Cristo nel Sepolcro” sostenuta dagli angeli (Inv. 2576) (fig. 10), acquistata a Firenze nel 1900, è meno discussa. Bode la attribuisce alla scuola padovana di Donatello (49). Un calco unico di questa placchetta, conservato al Museo Civico di Brescia, presenta sul rovescio la già discussa placchetta della “Vergine col Bambino” (fig. 05): apparentemente si tratta di una produzione tardiva in cui l’accorta bottega di fonditori ha combinato due rilievi donatelliani in una singolare placchetta devozionale a due facce (50).

Il motivo del “Cristo nel Sepolcro” imita vagamente il “Cristo morto” di Donatello per l’altare maggiore della Basilica di Sant’Antonio a Padova ma gli angeli hanno maggiore analogia con gli austeri angeli custodi raffigurati su un rilievo degli anni 1420-40 che rappresenta la “Vergine col Bambino” e quattro angeli attribuito a Luca Della Robbia (51) (Inv. 136) o i vari angeli custodi raffigurati nei pannelli delle porte bronzee della Sagrestia Nuova del Duomo di Firenze realizzate, tra il 1446-75, da Luca Della Robbia con Michelozzo e Maso di Bartolomeo.

Indiscussa è invece una copia in terracotta o stucco del rilievo usata come pace al Museo Benedettino e Diocesano dell’Abbazia di Nonantola, compreso il suo timpano triangolare completamente formato e una base che rappresenta un bassorilievo di cherubini alati sul fronte del sepolcro (fig. 10). I calchi della placchetta potrebbero rappresentare modelli originariamente destinati a copie in serie realizzate in materiali di minore qualità, probabilmente destinati ad altari privati o a paci devozionali per chiese di provincia e mecenati privati.

I collaboratori di Donatello stavano certamente riproducendo il motivo del “Cristo nel Sepolcro”, come si deduce da una placchetta di bronzo di questo soggetto firmata da Bartolomeo Bellano (fig. 11) (52): questa dimostra l’influenza di Donatello attraverso il carattere del volto di Cristo che riprende le fattezze del crocifisso ligneo di Donatello, circa 1440-45, in Santa Maria dei Servi a Padova.

La meno articolata placchetta berlinese del “Cristo nel Sepolcro” condivide alcuni dei caratteri fisiognomici e facciali dell’unica placchetta del “Cristo risorto” che si trovs al Louvre, dubitativamente attribuita a un altro collaboratore di Donatello, Bertoldo di Giovanni, anche se più probabilmente essa è opera del Bellano (53).

Donatello e l’arte glittica.

Il contributo di Donatello alla riproduzione in bronzo delle gemme classiche a Firenze è generalmente trascurato; in realtà, la genesi di questa prassi è strettamente parallela alla riproduzione in bronzo delle gemme della collezione di Pietro Barbo presso la fonderia del Palazzo di San Marco (l’attuale Palazzo Venezia) a Roma nei primi anni 1450 (54).

Il “Busto” in bronzo di un giovane platonico (fig. 12) (55), probabilmente realizzato a Padova intorno al 1453-54, è ispirato a un modello antico di Eros che guida una biga, indossato come medaglione dal giovane idealizzato e che allude all’Allegoria dell’anima di Platone. Mentre la data e la paternità del busto di Donatello proposta da de Lewis rimangono discusse, egli ha argomentato che la collocazione del medaglione sul petto del giovane platonico da parte del suo Autore servì come ispirazione per una placchetta ovale ridotta dello stesso soggetto, eseguita a Firenze verso il 1455 da un membro della cerchia del Maestro (56). Un raro esempio, anche se ormai perduto, di questa placchetta fu acquistato da Bardini nel 1880 per il Museo di Berlino (Inv. 945) (fig. 13). Una placchetta affine che rappresenta “Bacco che scopre Arianna a Nasso” (Inv. 2804) (fig. 13), è stata acquisita nel 1904, anch’essa ora perduta: essa ha le stesse dimensioni della placchetta di “Eros” ed è stata probabilmente eseguita dalla stessa mano (57). Queste due placchette, con la loro libera interpretazione della glittica classica in scala ingrandita, sono uniche per quel periodo.

L’“Eros”, in assenza di una precisa fonte antica, indica l’originalità dell’autore del “Giovane platonico” attraverso l’impiego di un tema classico che riflette la virtù caratteristica del soggetto. Un simile slancio creativo può essere riscontrato nel “Trionfo dell’Orgoglio” in bassorilievo di Donatello, raffigurato sull’elmo di Golia ai piedi del suo David in bronzo, realizzato intorno al 1430-40 (fig. 14). Donatello qui reinventa liberamente un antico trionfo, probabilmente sotto l’influenza dei suoi committenti umanisti.

Un cammeo classico in sardonica ora a Napoli (fig. 15) (58), un tempo appartenuto a Pietro Barbo e poi a Lorenzo de’ Medici (dopo il 1471), potrebbe essere servito come riferimento per il rilievo collocato da Donatello sull’elmo di Golia (59 e 60). Verso la metà degli anni 1450, la bottega di Donatello conosceva il motivo, che appare riprodotto in forma più grande in uno dei tondi attribuiti agli assistenti di Donatello responsabili dei fregi del cortile interno di Palazzo Medici (fig. 16) (61).

Il ruolo principale di Donatello nei tondi commissionati dai Medici potrebbe averlo spinto a condividere modelli antichi con i collaboratori attivi nella loro esecuzione. Oltre ai disegni e ai calchi in gesso, le placchette glittiche provenienti dalla fonderia romana del Barbo sono riferimenti possibili per tali modelli (62). L’inventario delle opere del Barbo conferma che egli possedeva il cammeo del “Trionfo” (63), mentre i calchi documentati delle placchette, uno dei quali si trovava a Berlino (Inv. 944) (64) sono certamente stati fusi nella sua officina romana (65). Questa ipotesi è avvalorata dalla riproduzione di un altro cammeo classico raffigurante un “Centauro” dionisiaco (66) (anch’esso un tempo nella collezione del Barbo e riprodotto sotto forma di placchetta), di cui un esemplare si trova a Berlino (Inv. 961) (fig. 17). Il motivo appare anche come uno dei tondi nel cortile del Palazzo ed è ulteriormente incorporato nella statua fiorentina di “Giuditta e Oloferne” che Donatello ha realizzato a Firenze, mostrato seminascosto come un ornamento pettorale sul mantello di Oloferne, sottolineando abilmente il suo carattere selvaggio (fig. 18).

Mentre la fonderia del Barbo a Roma era impegnata nella fabbricazione in serie della sua collezione di glittici in bronzo, la bottega di Donatello era invece occupata con una libera, unica interpretazione ingrandita ed eloquente dei soggetti che queste incisioni fornivano. Sebbene Bode abbia commentato l’associazione di queste placchette con i tondi di Palazzo Medici, non li ha collegati alla produzione della bottega di Donatello, scegliendo invece di classificare genericamente l’“Eros” e il “Bacco” come una produzione padovana ispirata all’antico (67). Tuttavia, per la loro scala, queste due placchette di dimensioni maggiori sono uniche per il periodo e potrebbero essere suggestivamente una produzione fiorentina realizzata in stretta vicinanza con l’esecuzione dei tondi (68).

Donatello potrebbe non essere stato direttamente coinvolto nella produzione seriale di placchette derivate dall’antico, sebbene l’incorporazione di glittici classici su opere scolpite durante il suo tardo periodo fiorentino possa essere servita da stimolo per la loro riproduzione sommaria come rilievi indipendenti da parte dei suoi collaboratori. L’indiscutibile contributo di Donatello consiste nell’approccio stilistico e interpretativo umanista che egli diede loro e che mirava a soddisfare l’appetito dei suoi clienti fiorentini.

Mentre la collezione berlinese di placchette ispirate a Donatello è stata messa in ombra da opere più grandi dell’artista, il nucleo di placchette raccolte da Bode e collegate al Maestro restituiscono un’importante rappresentazione delle origini e dello sviluppo dei piccoli rilievi in metallo prodotti durante il primo Rinascimento.

Il catalogo esaustivo effettuato da Bode della collezione di placchette di Berlino rimane, peraltro, un punto di riferimento nel progresso della comprensione del genere placchette, affinando anche la nostra comprensione dell’influenza, sia stilistica che inventiva, di Donatello sui collaboratori e seguaci successivi.

Note.

1.

Jeremy Warren (2014), “Cross, disappointed and somewhat spiteful: Bell and plaquettes. Medieval and Renaissance Sculpture in the Ashmolean Museum, Vol. 3, Plaquette”, Ashmolean Museum Publications, London, UK, pagg. 755-59.

2.

Neville Rowley (2016, 15 Feb), “Madonna und Kind (die Orlandini Madonna) / Virgin and Child (called the Orlandini Madonna)”, SMB-digital Database delle collezioni online.

3.

Wilhelm von Bode (1884), “Die italienischen Skulpturen der Renaissance in den Königlichen Museen zu Berlin. III. Bildwerke des Donatello und seiner Schule”, Annuario delle collezioni reali d’arte prussiane, V, pagg. 30 e 42.

4.

Émile Molinier (1886), “Les Bronzes de la Renaissance. Les plaquettes. Vol. I, Parigi, n. 77, pagg. 45-46.

5.

Paul Schubring (1907), “Donatello. Des Meisters Werke. 277 Abbildungen”, Stuttgart and Leipzig, Deutsche Verlags-Anstalt, pag. 94.

6.

Osvald Sirén (1909), “Florentinsk Renässansskultur och andra Konsthistoriska ämnen”, Stockholm, Wahlström & Widstrand, pag. 132.

7.

Leo Planiscig (1921), “Venezianische Bildhauer der Renaissance”, Vienna, Anton Schroll, pagg. 327-328.

8.

Ernst Bange (1922), “Die Italienischen Bronzen der Renaissance und des Barock, Zweiter Teil: Reliefs und Plaketten”, Berlin und Leipzig, n. 296, pagg. 39-40.

9.

Oliviero Forzetta (1335), “Richiedi i quattro putti scolpiti che sono stati portati da San Vitale”; cfr. Cristina de Benedictis, “Per la storia del collezionismo italiano”. Fonti e documenti, Firenze 1991, pag. 148.

10.

John Pope-Hennessy (1965), “Renaissance Bronzes from the Samuel H. Kress Collection. Reliefs, plaquettes, statuettes, utensils and mortars”, Phaidon Press, London, pag 95.

11.

Volker Krahn (2003), “Bronzetti veneziani. Die venezianischen Kleinbronzen der Renaissance aus dem Bode-Museum Berlin”, Cologne, Dumont, n. 1, pagg. 32-35.

12.

N. Rowley (2016, 24 Feb), “Spielende Amoretten / Playing Putti”, SMB-digital Database delle collezioni online.

13.

W. Bode (1904), “Konigliche Museen zu Berlin, Beschreibung der Bildwerke der Christlichen Epochen, Vol. II, Die Italienischen Bronzen”, Berlin, Germany, n. 293, pag. 39.

14.

W. Bode (1904), op. cit. (nota 13), n. 294, pag. 39.

15.

Victoria & Albert Museum, Inv. 8717:1, 2-1863.

16.

W. Bode (1892-1904), “Denmaler der Renaissance-Sculptur Toscanas, Vol. I”, Munich, pagg. 26-28.

17.

Eugene Müntz (1885), “Donatello”, Librairie de l’art, Paris, France, pag. 92.

18.

Giancarlo Gentilini, Paola Barocchi, et al. (eds.) (1985), “Omaggio a Donatello. 1386-1986. Donatello e la storia del Museo”, exh. cat. (Florence, Museo Nazionale del Bargello, 19 dicembre 1985-30 maggio 1986).

19.

Per esempio: C.D. Fortnum (ca. 1870s-89), “Fortnum Notebook Catalog, Bronzes”, n. 3.15; O. Sirén (1914), “American Journal of Archaeology, ser. 2, XVIII”, pag. 444; E. Bange (1922), op. cit. (nota 8), pag. 39, nos. 293-94; Francis Bell (ca. 1930): “Ashmolean Museum Catalogue of Plaquettes”, testo, n. 9; and Seymour de Ricci (1931), “The Gustave Dreyfus Collection: Renaissance Bronzes”, Oxford, UK, n. 5, pag. 7.

20.

L. Planiscig (1924), “Kunsthistorisches Museum Wien: Die Bronzeplastiken, Satuetten, Reliefs, Geräte und Plaketten”, Vienna, nn. 390-91, pagg. 240-41.

21.

Eric Maclagan (1924), “Catalogue of Italian Plaquettes”, Victoria and Albert Museum, London, pag. 17.

22.

J. Pope-Hennessey (1964), “Catalogue of Italian Sculpture in the Victoria and Albert Museum”, London, pagg. 325-29 and J. Pope-Hennessey (1965), op. cit. (nota 10), nn. 115-16, pagg. 37-38.

Per una recente valutazione sullo “Specchio Martelli” e le sue placchette derivate si veda J. Warren (2014), nn. 115-16, “Medieval and Renaissance Sculpture in the Ashmolean Museum, Vol. 3: Plaquettes”, Ashmolean Museum Publications, UK, nn. 288-291, pagg. 831-35, o Francesco Rossi (2006) nn. 115-16, “Placchette e rilievi di bronzo nell’età del Mantegna”, Skira, Mantova e Milano, nn. 48-50, pagg. 67-69.

Il Museo Bode ha un calco moderno del rilievo dello specchio nella sua collezione (Inv. 20-61), acquisito nel 1961.

23.

W. Bode (1904), op. cit. (nota 13).

24.

La passione di Stefano Bardini per le placchette è testimoniata da un nucleo intatto rimasto al Museo Bardini di Firenze e dalle sue due grandi vetrine: il contenuto di queste fu messo all’asta da Christie’s il 27 maggio 1902 e nuovamente offerto tramite l’American Art Association di New oYork il 23-24 aprile 1918 e, ancora prima della sua morte, offerto alle Anderson Galleries di New York il 18 febbraio 1921.

I lotti invenduti passarono al mercante collezionista Piero Vito Tozzi il cui interesse per essi venne probabilmente dal suo matrimonio con la figlia di Bardini (Emma) nel 1923.

25.

Sebbene perduto, la Gipsformerei conserva un’impronta in gesso del rilievo che è servita come prototipo per una quantità di copie tardive della metà del XX secolo: in esse, il numero 1501 è interamente fuso nel suo rovescio e si riferisce al numero di catalogo presso la Gipsformerei (cfr. “Plaketten, Medaillen Italien, Frankreich, Deutschland Heft 8”, pubblicato tra il 1957-63).

26.

Un altro esemplare della “Vergine col Bambino” entro una nicchia si trova nella collezione di Berlino (Inv. 7321) ed è un’applicazione successiva del rilievo fuso integralmente con una cornice da pace degli inizi del XVI secolo. Bode conosceva un esemplare identico della collezione di Richard von Kaufmann di cui scrisse, nel 1917, una introduzione nel catalogo (cfr. W. Bode, et al (1917), “Die Sammlung Richard von Kaufmann”, Berlin, n. 165, pag. 9).

27.

N. Rowley (2015), “Donatello Forgotten and Rediscovered. On Five Works of Art Formerly in the Berlin Museums”, Jahrbuch Preussischer Kulturbesitz, 51, pagg. 141-63, fig. 04.

28.

Conosciuto da esempi al Louvre (Inv. MR3392), alla National Gallery of Art (Washing-ton, DC; Inv. 1999.102.1) e uno offerto dai Fratelli Tomasso (cfr. “Tomasso XXV, A Celebration of Notable Sales”, 2018, Londra, n. 31 pagg. 70-72). Va notato che mentre, per i rilievo, tutti gli studiosi hanno suggerito una datazione al 1433 circa, Robert Glass ha suggerito, al contrario, un’interessante teoria che lo data al 1442-43 (cfr. Robert Glass (2011), “Filarete at the Papal Court: sculpture, ceremony and the antique in

early Renaissance Rome”, PhD thesis. Princeton University. pag 520, fig. 82).

29.

Situato nel comune di Barberino (Val d’Elsa), fuori Firenze, Italia.

30.

Marika Leino (2013), “Fashion, Devotion and Contemplation. The Status and Functions of Italian Renaissance Plaquettes”, Peter Lang, Bern, Switzerland, pagg. 17-19.

31.

W. Bode (1884), op. cit. (nota 3), pag. 39.

32.

E. Molinier (1886), op. cit. (nota 4), Vol. I, n. 65, pagg. 34-35.

33.

Per una discussione in merito si veda: N. Rowley (2016, 24 feb), “Madonna in Halbfigur / Vergine e Bambino” (Inv. 1028), SMB-Digital Database della collezione online.

Per una discussione sulla datazione si veda: Francesco Caglioti (2010) “Da Jacopo della Quercia a Donatello. Le arti a Siena nel primo Rinascimento”, exh. cat. (Siena, Santa Maria della Scala, Opera della Metropolitana, Pinacoteca Nazionale, 26 marzo-11 luglio 2010), Milano, Federico Motta Editore, pag. 382.

34.

Victoria & Albert Museum, Inv. A.45-1926.

35.

Cfr. E. Bange (1922), op. cit. (nota 8), n. 292, pag. 39; E. Maclagan (1924), op. cit. (nota 21), pagg. 16-17; Ulrich Middeldorf (1944), “Medals and Plaquettes from the Sigmund Morgenroth Collection”, Chicago, nn. 296-296, pag. 41, nos. 295-96; Charles Avery (1989), “Donatello’s Madonnas revisited”, in “Donatello-Studien”, Munich, pagg. 227-28.

36.

Cfr. G. Gentilini, P. Barocchi, et al. (1985), op. cit. (nota 18), n. 17, pagg. 430-31; J. Pope-Hennessy (1993), “Donatello Sculptor”, NY, London, Paris, pagg. 252-53; Douglas Lewis (2006), “Placchette e rilievi di bronzo nell’età del Mantegna”, Mantova e Milano, Skira, pagg. 3-15.

37.

Lewis descrive la “Vergine col Bambino” entro una nicchia come “forse la prima vera placchetta” (cfr. D. Lewis [2006], op. cit. [note 36], traduzione fornita tramite manoscritto inglese, febbraio 2016..

38.

Michael Riddick (2020), “Michele di Giovanni da Fiesole and the origins of the Florentine plaquette”, http://www.renbronze.com (settembre 2020).

39.

W. Bode (1891), “Lo Scultore Bartolomeo Bellano da Padova”, Archivio storico dell’ Arte IV, pagg. 397-416.

40.

W. Bode (1904), op. cit. (nota 13), n. 671, pag. 55.

Una libera associazione di questa placchetta con Giovanni è persistita negli ultimi anni ad opera di Francesco Rossi che ne nota i sottili riferimenti alla sua maniera (cfr. F. Rossi, “Placchette e rilievi di bronzo nell’età del Mantegna”, Mantova e Milano, Skira, 2006, n. 1, pagg. 38-39).

41.

W. Bode (1902), “Die italienische Plastik”, 3’ edizione, Berlin, pag 123.

Sulle esitazioni dell’attribuzione della Pala Ovetari tra Giovanni da Pisa e Niccolò Pizzolo, si veda Mattia Vinco, “Pizzolo Niccolò…”, in Dizionario biografico degli italiani, 84, 2015 online.

Si veda anche Anne Markham Schulz, “Francesco Squarcione e la sua scuola, con un’aggiunta sulla Pala Ovetari”, Ricche minere, 4 (2017), 8, pagg. 23-53.

42.

E. Molinier (1886), op. cit. (nota 4), Vol. II, nn. 367-371, pagg. 27-30.

43.

L. Planiscig (1919), “Kunsthistorisches Museum Wien: Die Estensische Kunstsammlung, I: Skulpturen und Plastiken des Mittelaters und der Renaissance”, Vienna, n. 174, pag. 174.

44.

S. Ricci (1931), op. cit. (nota 19), n. 233, pag. 172.

45.

C. D. Fortnum (1876), “A Descriptive Catalogue of the Bronzes of European Origin in the South Kensington Museum”, London, pag. 36.

46.

E. Maclagan (1924), op. cit. (nota 21), pag. 18.

47.

F. Caglioti (2010), op. cit. (nota 33), n. D.21, pagg 348-53.

48.

Louvre Inv. OA 1474 and Sotheby’s 6 Dec 2011, Lot 1.

49.

W. Bode (1904), op. cit. (nota 13), n. 679, pag. 56.

50.

F. Rossi (1974), “Placchette. Sec. XV-XIX”, Neri Pozza Editore, Vicenza, n. 15 a-b, pagg. 10-11.

51.

F. Rossi (2006), op. cit. (nota 36), n. 2, pag 38.

52.

National Gallery of Art (Washington DC), Inv. 1957.14.139.

53.

Louvre Inv. OA7411.

Indiscusso in letteratura ma fu attribuito a Bertoldo quando fu inventariato al ricevimento della donazione Brauer nel 1922 (Philippe Malgouyres, comunicazione privata, gen 2019).

Il presente Autore suggerisce una più probabile affinità con la maniera di Bartolomeo Bellano (cfr. Michael Riddick, “Un Cristo Redentore trascurato nell’ambito di Bartolomeo Bellano”, http://www.renbronze.com (settembre 2020).

54.

Per una spiegazione di questa ipotesi, prevalentemente accettata dagli studiosi di placchette, si veda Pietro Cannata (1982), “Rilievi e Placchette del XV al XVIII secolo”, Roma, Museo di Palazzo Venezia, Roma.

55.

Museo Nazionale del Bargello, Inv. Bronzi n. 8.

56.

D. Lewis (2001), “Rehabilitating a Fallen Athlete: Evidence for a Date of 1453-54 in the Veneto for the Bust of a Platonic Youth by Donatello”, Studies in the History of Art, n. 62. National Gallery of Art. Yale University Press.

57.

Di analoga importanza è una placchetta ingrandita del famoso “Diomede e Palladio”, rappresentato anche da un esemplare a Berlino (Berlino Inv. 953), ricevuto in dono da James Simon nel 1889 e una placchetta ingrandita di “Apollo e Marsia” (Berlino Inv. 956), tratta dalla gemma “Sigillo di Nerone” a Napoli (Museo Archeologico), acquisita in Italia nel 1887.

Il loro formato verticale le distingue leggermente dalle grandi placchette di “Eros e Bacco” a mano libera, anche se la loro dimensione e la loro configurazione possono essere messi in relazione.

Tuttavia, gli studiosi hanno generalmente suggerito che essi appartengono alla tardiva tendenza rinascimentale di ingrandire i busti glittici degli imperatori romani in forma di placchetta (vedi D. Lewis [2001], op. cit. [nota 56], vedi nota 32).

Notevole è anche la più ampia diffusione di queste ultime due placchette rispetto ai rilievi di “Eros e Bacco”, molto più scarsi, ciascuno conosciuto da meno di una manciata di esempi.

58.

Cammeo in agata sardonica di “Dioniso in viaggio in un carro trainato da Psiche”, attribuito a Sostratos. Museo Archeologico Nazionale di Napoli, Inv. 25840.

59.

H. W. Janson (1957), “Donatello and the Antique”, in “Donatello e il suo tempo”, atti dell’VIII convegno internazionale di studi sul Rinascimento, Firenze.

60.

F. Caglioti (2000), “Donatello e I Medici; storia del David e Della Giuditta”, Firenze, L.S. Olschki.

61.

G. Gentilini, P. Barocchi, et al. (eds.), op. cit. (nota 18).

62.

Calchi di placchette romane ben diffuse di “Diomede e Palladio” di Pietro Barbo, il cui soggetto appare anche su un tondo a Palazzo Medici, si tratta di un altro esempio che la bottega di Donatello utilizza potenzialmente le placchette come modelli per i tondi.

63.

Si veda l’inventario di Pietro Barbo del 1457 riprodotto in P. Cannata (1982), op. cit. (nota 54).

64.

acquisito nel 1887 e perduto dal 1945.

65.

Il numero limitato di esemplari superstiti del “Trionfo con i tormenti” e della “Risoluzione d’amore” suggerisce che la loro produzione sia da riferire a una sola fonte, mentre l’analisi XRF di un esemplare alla National Gallery of Art (Washington DC) sostiene un’origine nella fonderia di Pietro Barbo. Vedi D. Lewis (2017), n. 25, voce per NGA Inv. 1957.14.150 (manoscritto inedito dell’agosto 2017, con ringraziamenti a Anne Halpern, Department of Curatorial Records and Files): “Systematic Catalogue of the Collections, Renaissance Plaquettes”, National Gallery of Art, Washington DC. Trustees of the National Gallery of Art.

66.

Il cameo adrianeo originale del II secolo si trova nel Museo Archeologico di Napoli.

67.

W. Bode (1904), op. cit. (nota 13), nn. 501-505, pagg. 36-37.

68.

Lewis fornisce un convincente argomento per la loro datazione e localizzazione.

Vedi D. Lewis (2001), op. cit. (nota 56). Vedi anche Giuseppe e Fiorenza-Vannel Toderi (1996), “Placchette Secoli XV-XVIII, Museo Nazionale del Bargello”, Firenze. Studio per Edizioni Scelte, Firenze, Italia, n. 1 pagg. 17-18.

Vale la pena notare che il soggetto della placchetta di “Bacco” è anche rappresentato come tondo nel fregio del cortile di Palazzo Medici. Diversi cammei antichi del soggetto erano noti nel Rinascimento, inclusi due già appartenuti ai Medici: un esempio frammentario appartenuto a Lorenzo de’ Medici (ora al Museo Archeologico Nazionale di Napoli) e un altro ora al Museo Archeologico di Firenze. Un altro esempio classico, la “Gemma Mantovana”, è nella collezione Yarborough (Regno Unito), da cui furono fuse una quantità di placchette (vedi Berlino Inv. 1594 per un esempio). Queste placchette furono probabilmente fuse a Roma nella fonderia di Pietro Barbo, anche se le teorie che suggeriscono una produzione fiorentina o mantovana per questa placchetta rimangono discusse. Si veda J. Warren (2014), op. cit. (nota 22), n. 355, pag. 900 e Francesco Rossi (2011), “La Collezione Mario Scaglia. Placchette, Vols. I-III”, Lubrina Editore, Bergamo, n. I.16, variante A, pagg. 47-48 e 517, fig. d.

Didascalie.

Fig. 01.

Foto ritratto di Wilhelm von Bode, 1901.

Fig. 02.

“Putti che giocano”, 1450-75 circa, scultore anonimo del Nord Italia, bronzo (Museo Bode).

Fig. 03.

“Satiro con coppa e tirso” e “Baccante che si strizza il seno e tiene un rhyton”, fine del XV secolo, attribuito al Maestro dello “Specchio Martelli”, bronzo (Museo Bode).

Fig. 04.

Foto ritratto di Stefano Bardini.

Fig. 05.

“Vergine col Bambino”, 1430 circa, ambito di Donatello, piombo (Museo Bode).

Fig. 06.

“Vergine col Bambino”, 1435-40 circa, ambito di Donatello con dipinti attribuiti a Paolo Schiavo, stucco e legno (Victoria & Albert Museum).

Fig. 07.

“Vergine col Bambino” entro una nicchia, 1435-50 circa, ambito di Donatello, bronzo (Museo Pushkin di Mosca; in precedenza nel Museo Bode).

Fig. 08.

“Vergine col Bambino” tra due candelabri, 1430-40 circa, ambito di Donatello, forse di Giovanni da Pisa (?), bronzo (Museo Bode).

Fig. 09.

“Vergine col Bambino”, 1450 circa, attribuito a Giovanni da Pisa, terracotta (Museo Bode).

Fig. 10.

“Cristo nel sepolcro sorretto da angeli”, 1450 circa, ambito di Donatello, forse di Bartolomeo Bellano o cerchia (?), pace in terracotta o stucco (a sx. Museo Benedettino e Diocesano dell’Abbazia di Nonantola), bronzo con tracce di doratura (a dx. Museo Bode).

Fig. 11.

“Cristo morto con due angeli”, XV secolo, di Bartolomeo Bellano, bronzo (National Gallery of Art, DC).

Fig. 12.

“Busto di giovane platonico”, Donatello o seguace, bronzo (Museo Nazionale del Bargello).

Fig. 13.

“Eros che guida una Biga” e “Bacco che scopre Arianna a Nasso”, 1450 circa, ambito di Donatello, forse di Bertoldo di Giovanni (?), bronzo (Museo Bode).

Figg. 14.-16.

Dettaglio di un “Trionfo dell’Orgoglio di Golia” sull’elmo di Davide, 1440 circa, di Donatello, bronzo (in alto, Museo Nazionale del Bargello); “Dioniso su un carro trainato da Psiche”, metà-fine del I sec. a.C., attribuito a Sostratos, cammeo in agata sardonica (al centro, Museo Archeologico Nazionale di Napoli); “Dioniso su un carro trainato da Psiche”, intorno al 1450, bottega di Donatello, marmo (in basso, cortile di Palazzo Medici-Riccardi, Firenze).

Figg. 17.-18.

“Centauro dionisiaco”, 1450 circa, da un cammeo classico, bronzo (a sx., Museo Bode); particolare di “Giuditta e Oloferne”, 1455-60 circa, di Donatello, bronzo (a dx., Palazzo Vecchio, Firenze).

Donatello; la nascita delle placchette rinascimentali e la loro interpretazione nella collezione di sculture di Berlino, versione italiana del testo “Donatello, the birth of Renaissance Plaquettes and their representation in the Berlin sculpture collection” di Michael Riddick, in “Academia”, rivista on line, New York, settembre 2021.